職場やなんかで予想外の人が実は音楽やってる人だったりなんかした場合にそれを知った瞬間から「そういえば音楽やってる人の雰囲気あるな」なんて思ったりなんかして「できれば知る前に勘付きたかった」と唇を噛みながらも「ま、薄々気付いてたような気がしないでもないけどね」などと負け惜しみ染みた事を心の中で呟く自分が嫌いではない。

小噺『因果』

音楽の授業が嫌いで教室の後ろで仰向けになって寝ていたら先生に全力で首を絞められて死にかけた覚えのある自分が音楽に特化したかのような人間に成り果てたというこういうのを因果というのだろうか。

妄想狂の恍惚

当ブログの読者の中に、バンド時代の俺を知っている人ってどれくらいいるんだろう。中でも、名前の頭に「ア」の付くバンドをやっていた頃の俺を知っている人ってどれくらいいるんだろう。まあ、もう20年も前の話だからほとんどいないとは思うけど、一人や二人はいるんじゃないか?…という希望的観測をもって書く。

『クリスティン』っていう曲知ってる?

「知ってる」と答えた人は上に書いた一人や二人のうちの一人だと思う。22、3歳の時に書いた曲で、当時、ライブで必ずといって良いほど演っていたのだが、アレンジが三転四転して定まらず、最後まで完成形には至らなかった。結果、個人的に「試行錯誤の重ね過ぎで崩壊してしまった」と感じた、まるで整形をし過ぎた顔のような曲である。が、今日に至るまでボツにすることなく頭の中に匿っておいたというのは、曲の中に光るものがあると感じていたからで、いつか必ず一昨日のような奇跡が起きてあるべき姿で蘇ると信じていたからである。「一昨日のような奇跡」一体何があったのか。

Love is feeling,Feeling is love

「愛は感じること。感じることは愛」レノンの曲『LOVE』の中の一節である。一昨日、これが突然浮かんで、滑らかに『クリスティン』の中盤に滑り込んだのである。一瞬の出来事。

ご存知の通り、俺は滅多に英語を使わない。使う場合には、絶対にその言葉じゃないと駄目だと言い切れて、さらに中学生でも分かるものしか使わないと決めている。上の一節はこの二つの条件を見事に満たしていた。言葉の意味が曲そのものを言い表しているし、中学生でも分かる。そして、この一節が滑り込むことで歌い回しが変わって、コード進行が変わって、展開が変わって…波紋が広がっていく。こうなったらもう「考える」ということをせずにただ見守っているだけで良い。一滴の雫がもたらした驚異的な自然治癒力。みるみる曲が蘇っていく。

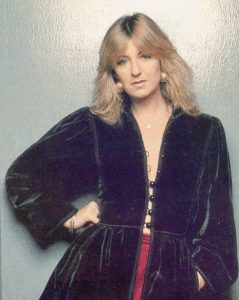

曲中の「クリスティン」は音楽を女性に喩えたもので、俺の心の支えとして登場する(モデルはもちろん、フリートウッド・マックのクリスティン・マクヴィー)。だから今、レノンが助けようとしているのは間接的に俺。ということになる…でしょ?(笑)

しかしまあ凄いね。俺が曲作りを通して関わっている人たちの顔触れは。実際、俺クラスの妄想狂ともなると彼らと会話してる感覚だってあるからね。

やめられるわけがないよ。

今日の収穫

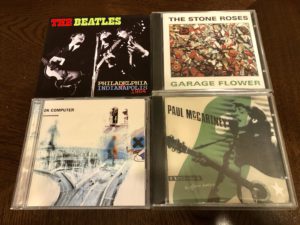

久しぶりにブックオフに行ったら掘り出し物ざっくざく。悩みに悩んでこの4枚を選んだ。

ビートルズとぉ〜、ストーン・ローゼズとぉ〜、レディオヘッドとぉ〜、ポール!

やっぱり全部UKだ。そして、ビートルズには逆らえない(笑)

勝手にシングルカット

俺がこれまで聴いてきた膨大な数のロックンロール・ナンバーの中から、アーティストの有名無名を問わず20曲を厳選収録したアルバム『REISHI’S FAVORITES』。既に何名かの手に渡り好評を得ているのだが、今回、このアルバムの中からシングルとして1曲を選んで紹介する。

俺がこれまで聴いてきた膨大な数のロックンロール・ナンバーの中から、アーティストの有名無名を問わず20曲を厳選収録したアルバム『REISHI’S FAVORITES』。既に何名かの手に渡り好評を得ているのだが、今回、このアルバムの中からシングルとして1曲を選んで紹介する。

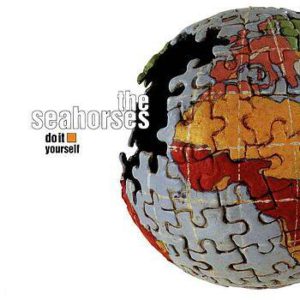

紹介するのは15曲目に収録したザ・シーホーセズの「ラヴ・ミー・アンド・リーヴ・ミー」

シーホーセズは英国が誇る伝説のバンド、ザ・ストーン・ローゼズのギタリスト、ジョン・スクワイアが結成したバンドで、活動期間こそ僅か3年と短命に終わったが、アルバム『ドゥ・イット・ユアセルフ』を残した。このアルバム、音楽的に全くの別物であるにも関わらず執拗にローゼズと比較されて異常に過小評価されている(その証拠にAmazonで1円で売られている)が、俺は捨て曲のない名盤だと思っている。メロディーが良いのはもちろんのこと、演奏にグルーヴがあって素晴らしい。

「ラヴ・ミー・アンド・リーヴ・ミー」はこのアルバムの7曲目に収録されている。特筆すべきは作曲者。この曲は共作曲で、一人はもちろんジョン・スクワイア。もう一人は…誰だと思う?驚くなかれ。なんと、リアム・ギャラガーなのである。この曲が発表された当時、オアシスのソングライターはノエルで、リアムは曲を書かないし書けないというのが定説だったから誰もが驚いた。そして、これがまた一聴して名曲だとわかる仕上がりだったから腰を抜かしたものである。

では聴いて頂こう。腰を抜かして頂こう。ザ・シーホーセズで「ラヴ・ミー・アンド・リーヴ・ミー」※映像は歌い出しの歌詞がアルバム・ヴァージョンとは異なる。『REISHI’S FAVORITES』に収録したのはアルバム・ヴァージョンで「イエスを信じない」から始まる。

層をなす地平線

あるアーティストがいる。この人は歌もギターも上手くない。ソングライターとしても、お世辞にも器用とは言えない。が、他のアーティストに比べて断然良い。歌、ギター、作曲能力。一つ一つ分けて見ると特に秀でたものはないのだが、トータルで見た時に、全てがある一つの点で見事に絡み合っている。

あるアーティストがいる。この人は歌もギターも上手くない。ソングライターとしても、お世辞にも器用とは言えない。が、他のアーティストに比べて断然良い。歌、ギター、作曲能力。一つ一つ分けて見ると特に秀でたものはないのだが、トータルで見た時に、全てがある一つの点で見事に絡み合っている。

この「点」とは一体何なのか。考えてみたところ答えはすぐに出た。要するに日頃から良い音楽を聴いているということなのである。他のアーティストより良い音楽を聴いていて、良い音楽とは何かを知っているから、他のアーティストより良いという、ただそれだけのことなのだが、この「ただそれだけのこと」が雲泥の差を生む。

「本当に旨いものを知っている人には不味いものがわかるが、不味いものばかり食っている人に本当に旨いものはわからない」とはよく言ったもので、本当に良い音楽を知っている人には駄目な音楽がわかるが、駄目な音楽ばかり聴いている人に本当に良い音楽はわからない。

彼(彼女かもしれないが)は良い音楽を知っている。そして、それが音楽の基本的なクオリティだと思っている。それ以下はなくて、それ以上だけがある。

地平線は人の数だけあって、自分が見ている地平線だけが地平線ではない。その上や下にも無数にあって層をなしている。

和田模型

サグラダ・ファミリア。1882年竣工。今だに完成していない巨大な建造物である。技術の進歩で2026年の完成が予想されている(コロナの影響で無理っぽい)が、80年代までは完成までに300年かかると言われていた。で、ここまで壮大な構想ともなると面白いことが起こる。建設と修復を同時にやらねばならんのである。新しいところを作っている尻から過去に作ったところが劣化していく。前だけを見て突き進めれば良いがそうはいかない。ちょいちょい振り返ったり戻ったりせねばならんのである。

サグラダ・ファミリア。1882年竣工。今だに完成していない巨大な建造物である。技術の進歩で2026年の完成が予想されている(コロナの影響で無理っぽい)が、80年代までは完成までに300年かかると言われていた。で、ここまで壮大な構想ともなると面白いことが起こる。建設と修復を同時にやらねばならんのである。新しいところを作っている尻から過去に作ったところが劣化していく。前だけを見て突き進めれば良いがそうはいかない。ちょいちょい振り返ったり戻ったりせねばならんのである。

ところで俺、現時点でオリジナルが55曲ある。目下60を目指して、果ては100を目指して、新しいのをじゃんじゃん作っていきたいところではあるが、50を超えたあたりから俺の中にサグラダ・ファミリアが出現した。つまり、建設だけではなく修復も同時にやらねばならないという、一進一退の様相を呈してきた。

曲を作り始めて二十余年。有り難いことに作曲能力は向上し続けている。新曲を作るたびにキャリアハイを更新しているという実感があって、今はまだ歯痒くも自称天才だが、そのうちわざわざ自称する必要もなくなるだろうと踏んでいる。そのためにはさらに作らねばならない。さらにキャリアハイを更新して見せねばならない。しかしながらサグラダ・ファミリア。作曲能力の向上が過去の曲に伸びしろが残されていることへの気付きに繋がって、これをまず何とかせねば先へ進めないような気がするのである。

50曲に満たないうちは1曲1曲別々に、曲単位で見ておれば良かった。1曲1曲が建造物でそれぞれ独立したものだと思っていたから、離れたところから全体を見たりはしなかった。それが今は自分の中に一つ、大きな建造物があるから、1曲1曲をその一部だと捉えるようになった。全体を見て、新しい曲をどうするか、過去の曲をどうするか、考えるようになった。足りないものは新たに作るし、新たに作ったものと比べて見劣りするものは破棄して一から作り直すか修復するかする。それぞれがそれぞれに何らかの役割を担いながら、一つの形を形成しているのである。

俺の中のサグラダ・ファミリア。今後の建設計画を立てるためにも、現時点でどんな形をしているのかをできる限り具体的に把握したい。となるとやはりミニチュアの模型が有効で、この模型の役割を担うのが今度発表する予定のベスト盤なのである。

赤い雨を降らせる理由

ここのところずっと歌詩を考えていた。「赤い雨」の中盤に新たにメロディーを付け加えることにしたので、そこに持ってくる言葉を考えていた。で、今日、突然浮かんだ。

ここのところずっと歌詩を考えていた。「赤い雨」の中盤に新たにメロディーを付け加えることにしたので、そこに持ってくる言葉を考えていた。で、今日、突然浮かんだ。

音もなく揺れる

美しい花

ことごとく枯れる

芸術家の切実な情熱の理由みたいなものを言い表したかった。

花という題材。どいつもこいつも咲かせようとする。そして、いかに綺麗に見せるかを考えるけど、俺はいつも踏み付けたり枯らせたりする。題材としての花は、咲かせるとそこで完結してしまう。終わってしまう。それが、踏み付けたり枯らせたりすると何かが残る。続く。だから、本当は、俺ほど花を枯らせたくないと思っている人間はいないんじゃないか?と思う。

あと一歩というところで名曲になり損っていた曲が名曲になった。

俄然、ライブがやりたくなってきた。